Wie wichtig sauberes Trinkwasser für das Leben und die Gesundheit des Menschen ist, ist unbestritten und bedarf keiner weiteren Erklärung. Für Menschen in Europa wäre ein Leben ohne unbegrenzte Trinkwasserversorgung undenkbar. Jeden Tag verbrauchen wir pro Kopf etwa 123 Liter Wasser. Wir verwenden es zum Kochen, Zubereiten von Getränken, Zähneputzen, Duschen, Baden, für die Toilettenspülung oder zum Waschen von Kleidung oder Geschirr. Der größte Teil des verbrauchten Wassers gelangt über die Kanalisation in die öffentlichen Kläranlagen der Kommunen und Gemeinden.

Grauwasser, Schwarzwasser und Industrieabwasser

Das aus Privathaushalten kommende Abwasser wird in die Kategorien Grau- und Schwarzwasser unterteilt: Grauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser, das beispielsweise beim Händewaschen oder dem Betrieb von Wasch- oder Spülmaschinen entsteht. Mit Schwarzwasser bezeichnet man das mit Fäkalien verschmutzte Abwasser. Beide Abwasser werden über die öffentliche Kanalisation in die kommunale Kläranlage geleitet.

Auch leicht verschmutzte Industrieabwässer landen, wenn sie keine besonderen Schadstoffe enthalten in öffentlichen Kläranlagen und werden dort aufbereitet. Die Kläranlagen von heute müssen ein immer größeres Schmutzwasseraufkommen bewältigen. Knapper werdende Ressourcen machen das Aufbereiten von Wasser darüber hinaus zum immer wichtigeren Thema.

Die Behandlung von Abwässern in Kläranlagen ist komplex, aufwändig und kostenintensiv. Das Wasser wird in verschiedenen Reinigungsetappen aufbereitet.

Mechanische Reinigungsstufen

Zunächst werden grobe Verschmutzungen je nach Anlage mithilfe von Siebtrommeln oder Rechen entfernt und herausgefiltert.

Das Abwasser gelangt nun mit einer Fließgeschwindigkeit von ca. 0,3 m/s in den sogenannten Sandfang, einem Absetzbecken, in dem sich Sand, kleine Steine oder Glassplitter am Grund absetzen können.

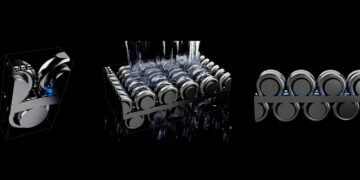

Durch die „Belüftung“ des Sandfangs mittels Kompressoren, die Druckluft in das Wasser pumpen, wird das Wasser in Bewegung gesetzt. Dies bewirkt, dass leichtere Stoffe, wie Öle und Fette an die Oberfläche geschwemmt werden. Diese können nun durch Abräumvorrichtungen gesammelt und entsorgt werden. Eine Alternative bietet der Rundsandfang, in dem die Verschmutzungen durch Zentrifugalkraft aus dem Abwasser herausgefiltert werden.

In der nächsten Etappe, dem sogenannten Vorklärbecken wird die Fließgeschwindigkeit des Abwassers, meist durch Verbreiterung des Beckens auf 1,5 cm/s reduziert. Feinere Schmutzpartikel können sich, je nach Beschaffenheit am Boden oder an der Oberfläche des Beckens absetzen. Durch Räumbalken am Boden oder Absaugvorrichtungen an der Wasseroberfläche wird der meist aus organischen Stoffen bestehende Primärschlamm in den Faulturm befördert.

Hier entsteht durch verschiedene Faul- und Gärprozesse aus dem Primärschlamm Methangas, das effizient für die interne Energieversorgung der Anlage eingesetzt werden kann.

Möglichkeiten der Energieeinsparung in der biologischen Reinigungsstufe

Nach der mechanischen Vorreinigung folgt die energieaufwändigste Phase der Abwasserreinigung in Kläranlagen, die biologische Reinigungsstufe. Sie findet in sogenannten Belebungsbecken statt, in welche wird kontinuierlich Sauerstoff eingebracht wird.

Druckluftkompressoren, wie Drehkolbengebläse, Verdichter oder Turboverdichter bringen den Sauerstoff in das Abwasser ein. Der Prozess der Druckluftgenerierung erfordert bis zu 80% der Gesamtenergiebedarfes der Anlage. Für viele Anlagenbetreiber liegen genau hier hohe Effizienzsteigerungspotentiale. In älteren Anlagen verpuffte die aufgewendetete Energie zu den Tageszeiten bzw. Jahreszeiten mit geringerem Abwasseraufkommen. Durch innovative Technologien ist es heute möglich, genaue Bedarfsanalysen durchzuführen und durch automatisierte Steuerungen der Kompressoren Energie zu sparen. Damit werden die natürlichen Schwankungen im Abwasseraufkommen (am Tag höher als in der Nacht und im Sommer höher als im Winter) berücksichtigt und nur genau so viel Energie erzeugt, wie gerade nötig. Darüber hinaus gibt es Systeme, die die eingebrachte Energie, beispielsweise durch Wärmerückgewinnung zweifach nutzen und so ebenfalls zur Effizienz beitragen.

Die Sauerstoffzufuhr im Belebungsbecken begünstigt den Lebensraum für Bakterien, die sich von organischen Verbindungen ernähren und sie in anorganische Verbindungen umwandeln können. Es bilden sich Belebtschlammflocken. Der Belebtschlamm wird in das Nachklärbecken geleitet. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers wird hier erneut reduziert und der Schlamm kann sich in am Boden des Beckens absetzen (Sedimentation). Durch Räumvorrichtungen wird er vom klaren Wasser getrennt und als zusätzliche Biomasse in den Faulturm weitergeleitet.

90 Prozent der biologisch abbaubaren Stoffe sind nun aus dem Abwasser entfernt. Im nächsten Schritt, der chemischen Abwasseraufbereitung, werden noch vorhandene Phosphate, Stickstoffverbindungen, Mangan oder Eisen durch Zugabe von chemischen Substanzen ausgefällt oder neutralisiert.

Die letzte Etappe des Abwassers bildet eine Filtration oder Nanofitration, wobei das Wasser entweder durch einen Tuch- oder Sandfilter sickert oder alternativ mit hohem Druck durch eine Membran gepresst wird. Schließlich gelangt das Wasser in den Klarwasserspeicher. Hier werden letzte Proben entnommen, bevor das gereinigte Wasser in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt wird.